Promemoria

In questo testo, evidenzio alcune particolarità del lavoro educativo e formativo con l’ambiente e non ci sono possibilità di lavoro concreto, ovvero attività e strumenti. Può darsi che venga utile per la presentazione di progetti a Fondazioni nel corso del prossimo anno.

Marco Bertone

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE REALMENTE SOSTENIBILE

Nei documenti che riguardano l’attuale educazione ambientale dopo il convegno di Fiuggi 1997 troviamo affermazioni di questo tenore:

-

L'ambiente è una specie di scenario in cui si rappresentano le complessità dei rapporti che l'uomo ha costruito con l'altro da "sé", per cui le proposte di educazione ambientale si muovono nell’orizzonte composto dallo Scilla dell’Antropocentrismo e la Cariddi del Biocentrismo.

-

L’Educazione ambientale, è un processo verso l'unificazione dei saperi ed è anche una presa di coscienza delle radici profonde, delle motivazioni nascoste dei saperi stessi.

-

Al fine di perseguire quest’obiettivo occorre un nuovo modello di riferimento. Oggi questo nuovo modello si può chiamare olistico, ecologico o sistemico, ma nessuno di questi attributi lo caratterizza completamente, anche perché la definizione di tale modello porta con sé delle zone d’ombra e sembra in parte in relazione dialettica con la definizione d’aree disciplinari del sapere.

-

Le esperienze d’educazione ambientale non presumono quasi mai la tradizionale visione (rigettata in parte dalla scienza contemporanea) che la dinamica dell'intero possa essere dedotta dalle proprietà delle singole parti. In realtà le proprietà delle parti possono essere comprese solo alla luce della dinamica dell'intero: in definitiva le parti non esistono. Ciò che chiamiamo parte è solo una configurazione in una rete inseparabile di relazioni.

In questo quadro, l'epistemologia, ovvero la comprensione del processo della conoscenza, va inclusa esplicitamente nella descrizione dei fenomeni naturali. I nostri processi mentali possono proiettare limiti illusori sul mondo reale.

La metafora della conoscenza come edificio (le fondamenta delle leggi, i mattoni delle sperimentazioni, la calce della coerenza tra leggi e risultati sperimentali) in questa visione viene sostituita da quella della rete.All’interno dell’educazione ambientale è sempre stato centrale il concetto di “sistema”, sia per l’importanza che ha avuto la metadisciplina denominata teoria dei sistemi che ha avuto origine in ambito chimico, cibernetico e poi si è sviluppata all’interno delle scienze cognitive, sia perché un concetto come quello di “sistema” ha senso nella definizione di mettere in relazione un contesto (di osservazione, ricerca, sperimentazione, studio, o anche se non soprattutto un sistema ecologico, ovvero un delicato intreccio di relazioni e rapporti fra esseri viventi, dinamiche, comportamenti, azioni , cause ed effetti, che ha le caratteristiche di complessità e di equilibrio omeostatico e dinamico) con gli elementi che lo compongono. L’enorme rilevanza di questo concetto di “sistema” da un punto di vista didattico e pedagogico è evidente nelle attività classiche di esplorazione: ad esempio, in quelle che implicano la creazione di attività in educazione ambientale.

FARE EDUCAZIONE SUL TERRITORIO/COL TERRITORIO/NEL TERRITORIO

-

Il tentativo inconscio delle persone di strutturare spazi di vita risiede anche nella capacità di attivare processi di autonomia, nel senso di dare un proprio significato. I percorsi che avvengono all'interno dei luoghi in cui ci si trova ad agire, occasionalmente, temporaneamente o consolidando una propria presenza nel tempo e parimenti con una colonizzazione dello spazio, peraltro limitata dalla compresenza di altri, implica di per sè un'attività di apprendimento.Si attivano processi di motivazione che portano alla conoscenza, si attiva una ricerca di contenuti, linguaggi, modi, strumenti e metodi propri per uscire dalla propria singolarità e riaffermarla in relazione ad altro.

Non si può pensare un luogo senza imparare a pensare a se stessi, in relazione a quel luogo e quindi come portatori di una perturbazione interna a sé ed esterna in un luogo. Inoltre, avere coscienza che un luogo non ha una barriera di lettura ma può essere "letto" a partire dall' identità cognitiva di essere pensante e percettivamente soggettivo implica imparare modi di vivere l'ambiente circostante.

Il problema contemporaneo sta nell'incapacità dei luoghi che abbiamo strutturato di essere altro che "educatori ingenui", ovvero luoghi che portino automaticamente gli individui a sapere usare concrete capacità di autonomia e di senso.

Invece, la maggior parte dei luoghi muoiono senza riuscire ad essere usati per altro che non sia il fine iniziale con cui sono stati pensati. In certi casi, il degrado cittadino dipende da questo fattore: zone una volta fiorenti di vita vengono lasciate abbandonate o non sviluppate. La risposta non è svilupparle in vista di un nuovo utilizzo, ma in vista di più usi possibili e se possibile in vista di una relazione con gli abitanti o i visitatori più o meno occasionali fondata sulla messa in rilievo delle risorse.

Il problema è quindi duplice, se si intende valorizzare un territorio:

- valorizzarlo in quanto territorio già esistente (allora possiamo abbellirlo) ;

- aiutare a sviluppare coscienza dell'essere in un territorio (allora possiamo viverlo).

Nel secondo caso, può venir utile una propedeutica attività di creazione di aree mentali, psicoterritoriali che non si configurino come spazi ed ambienti, ma come luoghi di esperienza del territorio, come luoghi di relazioni fra persone ed attività, al fine di aiutare le persone a capire la propria interdipendenza col territorio e quindi le proprie possibilità come decisori.

Le caratteristiche più specifiche di una pedagogia non tradizionale possono portare elementi essenziali. Infatti, moltissime esperienze nate per sensibilizzare l'opinione pubblica o utenti classici (le scuole) sulle situazioni ambientali hanno messo in rilievo aspetti come la necessità di CREARE CONTESTI di lettura del territorio prima di intraprendere qualsiasi azione. Ciò vuol dire anche, da un lato apprendere qualcosa in più (diverso) sul territorio, dall'altro apprendere qualcosa su se stessi, esplorando dimensioni nuove della propria esperienza vissuta, pratica, della propria identità culturale e delle dimensioni corporee e psicologico-sociali.

L'educazione ambientale in senso lato è intesa, in questo ambito, come un processo volto ad una consapevolezza della persona circa i propri rapporti tra sé, nella sua globalità, e l'Ambiente (sia esso fisico, biologico, culturale o sociale). Inoltre pari attenzione deve essere volta ai processi che caratterizzano il rapporto tra l'Ambiente e gli altri soggetti che gli sono propri (popolazioni umane ed di altri organismi viventi).

Parallelamente un'educazione trasversale richiede allo studio della complessità Ambientale un'attenzione metodologica che consenta l'acquisizione di "qualità dinamiche" cioè l'abilità di comprendere le situazioni nuove ed agire in contesti differenti.

Ciò è necessario perché i problemi ambientali, nella loro complessità, evidenziano un limite conoscitivo che può essere affrontato evitando l'applicazione acritica di regole predeterminate e con un approccio flessibile che contempli l'incertezza in quanto carattere ricorrente dell'esito dell'azione. E' necessario dunque anche "sapere di non sapere", essere cioè consapevoli dei limiti conoscitivi e di conseguenza, per superarli concretamente, occorre "imparare ad imparare".

L'azione educativa deve quindi in questo caso non solo occuparsi degli oggetti ambientali, ma anche del come li si studia, li si osserva, ci si rapporta ad essi. Richiede un'attività metacognitiva che inviti le persone a riflettere sulle modalità in cui si osserva, si studia, si fa ricerca. È pertanto fondamentale rapportarsi all'esperienza per apprendere da essa, creando contesti che più che trasferire abilità consentano di costruire conoscenza.

Un altro elemento essenziale è quindi quello di capire che il territorio, elemento complesso in quanto tale, non può venir messo fra parentesi, incorniciato in vista di un nuovo utilizzo, o di una razionalità limitata, ma può venire usato strumentalmente come luogo in cui iniziare a comprendere le dinamiche decisionali le scelte i conflitti che la vita di un luogo viene a portare con se.

- come trasmettere conoscenza del territorio

- a chi trasmettere conoscenza del territorio

- perché trasmettere conoscenza del territorio.

Queste tre domande sono, a ben vedere, domande precipue dell'epistemologia di un intervento educativo o pedagogico.

SCOPI COGNITIVI/APPRENDITIVI

- Leggere le trasformazioni per viverle attivamente o per produrle.

- Riconoscere e rendere socialmente rilevante il dato che non esistono saperi parcellizzati che non si possano unire in vista di progettualità e risorse diversamente allocate.

- Capire la potenzialità di un significato di un luogo in quanto costruzione di un senso.

- SVILUPPARE CONOSCENZE SUI LUOGHI

- FAVORIRE LA SCELTA DI LETTURE CONSAPEVOLI DELLE PROPRIE REALTA' CHE NON SIANO UNIVOCHE * ACQUISIRE ABILITA'/RUOLI/FUNZIONI

- ACQUISIRE COSCIENZA DELL'INELUDIBILITA' DIALETTICA DEL CONFLITTO E DELLA MEDIAZIONE COME SPAZIO STRATEGICAMENTE RILEVANTE PER DETERMINARE LA PROPRIA "BOLLA" DI REALTA' NEL TERRITORIO

- PERSEGUIRE QUALITA' DELLA VITA, ma senza banalizzazione o sistemi valoriali aprioristici.

Tutto questo implica :

AVERE ATTENZIONE A COMPONENTI METACOGNITIVE ED AUTORIFLESSIVE: quando guardiamo ad un territorio guardiamo anche noi stessi in quanto parte del territorio stesso ACCORGERSI DI POSSIBILITA' ED INTERPRETAZIONI DEL MONDO DIVERSE USARE CODICI LINGUISTICI DI VOLTA IN VOLTA EFFICACI

LA RISORSA-GRUPPO

L'esperienza nel territorio non va intesa quale occasione di passaggio di conoscenze da chi ne è custode a chi è privo di conoscenze, caratteristica propria invece di un modello trasmissivo. Si suppone invece che l'apprendimento derivi da fenomeni di interazione in cui, come detto, il soggetto mette in gioco una propria autonomia, ed il gruppo costruisce attraverso l'esperienza conoscenze volte ad ampliare le proprie competenze, il proprio sapere. Perché avvenga questo è necessaria un'opportuna attenzione alla conduzione del gruppo per creare condizioni in cui le potenzialità meta-cognitive, (la capacità di riflettere sul come si conosce, la flessibilità dell'apprendimento che deriva dall' "imparare ad imparare") possano emerge, divenire oggetto di riflessione, essere comprese. In particolare è necessario favorire la riflessione del gruppo circa le caratteristica di cosa stia facendo: se si osserva un oggetto ambientale, ad esempio, è pertinente discutere non solo dell'oggetto in sé, ma anche di come lo si stia guardando, di come ci si senta in quella situazione, di quali altri oggetti od esperienze ci richiami quel contesto, di come possano emergere dubbi o incertezze nell'interpretarlo. Questo può avvenire anche individuando dei momenti o degli spazi appositi, specie se si tratta di progetti che si sviluppano in più incontri o sé l'insegnante è disponibile a fare questo, disponendo di indicazioni per farlo, una volta tornati a scuola. Comunque, al di là della possibilità di disporre di momenti e spazi appositi il conduttore dell'attività deve essere attento a fare emergere questa dimensione, ad esempio rivolgendo domande, invitando il gruppo anche a ricercare autonomamente risposte ai quesiti o alle curiosità che nascono.

Ciò può avvenire solo con una cura della conduzione del gruppo, che deve poter agire in un contesto il cui setting (i tempi, gli spazi, l'organizzazione, le relazioni) possano favorire la comunicazione e la riflessione.

PREREQUISITI E COMPETENZE INIZIALI

Non sono richiesti, per il gruppo-classe, né dei particolari prerequisiti né, tanto meno, delle attività particolarmente finalizzate a definire competenze specifiche per affrontare le proposte didattiche. Tale intervento sarebbe anzi presumibilmente controproducente, dato che lo scopo è quello di fare emergere modelli e "modi di pensare" propri dei ragazzi. Attività introduttive rischierebbero di portare i ragazzi a mascherare i propri modelli di approccio all'ambiente con quelli predefiniti per l'occasione. Le attività introduttive utili potrebbero essere tutte quelle volte invece ad esplicitare interessi, aspettativi, esperienze pregresse, domande che potranno avere una funzione in rapporto allo sviluppo delle attività. Sarebbe importante comunque che le attività, gli itinerari, i programmi avessero una chiaro scopo e significato in rapporto al lavoro didattico della classe in modo che gli alunni comprendano gli obiettivi generali dell'esperienza che si va a proporre.

IL CONTRATTO DIDATTICO

La proposta didattica va sempre riferita ad un contratto didattico in cui gli attori sono gli alunni, i docenti ed il conduttore dell'attività. Ciascun attore è portatore di aspettative, timori, bisogni che necessitano l'esplicitazione di alcuni elementi dell'intervento nel suo avvio attraverso i materiali che pubblicizzano le iniziative ma anche e soprattutto nell'incontro diretto tra i partecipanti. Con tale contratto si intende la definizione di aspetti quali:

- gli obiettivi della attività didattica, come ad esempio conoscere, acquisire capacità, fare delle esperienze, sperimentare qualcosa di nuovo;

- gli oggetti che sono propri di tale attività, che possono essere singoli elementi (ad esempio la flora, le costruzioni), fenomeni (l'alternarsi delle stagioni, la catena alimentare), esperienze (il muoversi, l'osservare, il giocare);

- i compiti delle figure coinvolte: non è banale stabilire quali compiti abbiano gli studenti, i conduttori, i docenti od altre le persone eventualmente presenti, come il personale di un Parco;

- i tempi, ovvero programma, calendario e durata delle attività;

- i luoghi interni ed esterni in cui si svolgono le attività;

- le modalità che potranno essere momenti di ricerca, di gioco, di utilizzo di strumenti di discussione, di produzione di elaborati, di consultazione di documenti.

Il contratto didattico potrà sicuramente essere un elemento adatto a combattere l'ansia e le insicurezze del gruppo-classe rispetto al profilarsi di situazioni nuove di lavoro, a definire obiettivi chiari e quindi il compito delle attività, a stabilire delle regole di conduzione valide per tutti (conduttore compreso).

LE CONSEGNE DELLE ATTIVITÀ

Durante le differenti proposte si presenterà spesso l'esigenza di esplicitare delle consegne ai gruppi. Il modo con cui le consegne sono presentate può influenzare radicalmente lo sviluppo dell'attività anche in modo inaspettato. È necessario sottolineare questo aspetto, dato che vi è il grosso rischio di far fallire una attività per il modo in cui sono state presentate. Diamo quindi alcune semplici indicazioni:

- L'esposizione non deve essere troppo lunga, un paio di minuti al massimo, salvo fornire ulteriori chiarimenti.

- I ragazzi devono avere chiare le coordinate spazio-temporali dell'attività: lo spazio disponibile, i tempi delle diverse fasi, eventuali vincoli o pericoli.

- La consegna deve esplicitare eventuali ruoli differenti e l'organizzazione degli eventuali sotto-gruppi.

- La consegna, oltre ad agire quale vincolo, dovrebbe parallelamente essere strutturata in modo da aprire diverse possibilità di svolgimento della medesima, in modo che siano esplorate dai vari ragazzi scelte diverse. • Va esplicitata la disponibilità del conduttore ad ulteriori eventuali chiarimenti nel corso della stessa attività.

È tuttavia vero che alcune opportunità offerte dal territorio svolgono una funzione il cui obiettivo è proprio l’attenzione alla cultura del luogo e la conoscenza dei caratteri specifici ad esso, ma con il soggetto chiamato spesso ad un ruolo passivo, riferendosi a modelli cognitivi in cui i saperi si accumulano e le conoscenze si trasferiscono. Il significato di cognizione a cui qui vogliamo riferirci, come proveremo ad illustrare, è invece più complesso e si lega al concetto di «autonomia». Tali modelli di soggetto, cui volgere la valorizzazione di un territorio, sebbene consentano poi di riferirsi ad un’ampia pluralità di attori reali spesso lascia disattese molte delle loro potenzialità ed esigenze.

QUALI FINALITÀ HA LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO ?

Iniziamo questo capitolo chiedendoci che cosa significhi avere a disposizione un territorio eterogeneo con alcune caratteristiche (storiche, geografiche, culturali, economiche).

Non è una questione solo di collocazione geografica o di bacino di utenza, ma di potenzialità esistenti in un luogo, che si pone naturalmente all’incrocio fra ampie aree di produzione e vita, ma che può collegare aree di interesse naturalistico e di enorme impatto antropico.

Se è vero che l’ambiente è una risorsa essa lo è all’interno di un circolo virtuoso sempre maggiore nelle logiche che stanno non tanto orientandosi verso una sclerotizzazione dei modelli ambientali (preservazione, conservazione, chiusura) ma verso una differenziazione dei modelli di intervento (educazione e formazione, informazione, proposte di visite e studi, utilizzo non tradizionale dei luoghi).

Tale circolo virtuoso si esplica sempre di più nella creazione di un sistema che generi l’arrivo di più persone e soggetti sul territorio in modo che si possa collaborare e vivere insieme, conoscendo le potenzialità e le risorse dei luoghi, delle strutture, dei modi di entrare e stare in un territorio dato in modo che sia possibile di nuovo e di continuo rendere ricco e fiorente il territorio, rispettandolo e conoscendolo, non solo per quanto riguarda gli aspetti meramente naturali ma anche quelli antropici e legati alle attività.

Un esempio classico è quello dell’intervento educativo : si ricorre molte volte a percorsi naturalistici o a guide perché un Parco si lega a confini geografico-amministrativi, a caratteristiche peculiari, a modi di percorrere i luoghi, ad una così forte componente «naturale» dei luoghi che ne ha permesso l’istituzione.

Questa occasione è anche all'interno di una dinamica che può apparire banale: come un territorio si presenta all'esterno o ai suoi fruitori che potranno avvicinarsi ad esso come ad un territorio avente i suoi "limiti", "confini", "identità", così esso implica una modificazione dei modelli, delle mappe che ognuno di noi porta con sé del territorio.

Ciò che ci si raffigura della vita di un Parco non è mai quello che il Parco è: la compresenza stessa di Punti di Vista individuali lo testimonia con efficacia.

Questi Punti di Vista sono dettati da:

- come siamo,

- che cosa ci facciamo in un determinato luogo,

- che cosa siamo in relazione alle nostre stesse aspettative,

- come cerchiamo di far coincidere le stesse con la realtà,

- come la realtà ci fornisce insospettabili sorprese e

- come vedere da lontano un luogo non sia come fruirlo, entrare dentro, camminarci dentro, osservare

dall'interno le sue caratteristiche per quella porzione per quanto relativa che sappiamo cogliere con le nostre capacità percettive o dettate dall'emotività, dalla abilità, dai percorsi che scegliamo o che ci vengono proposti.

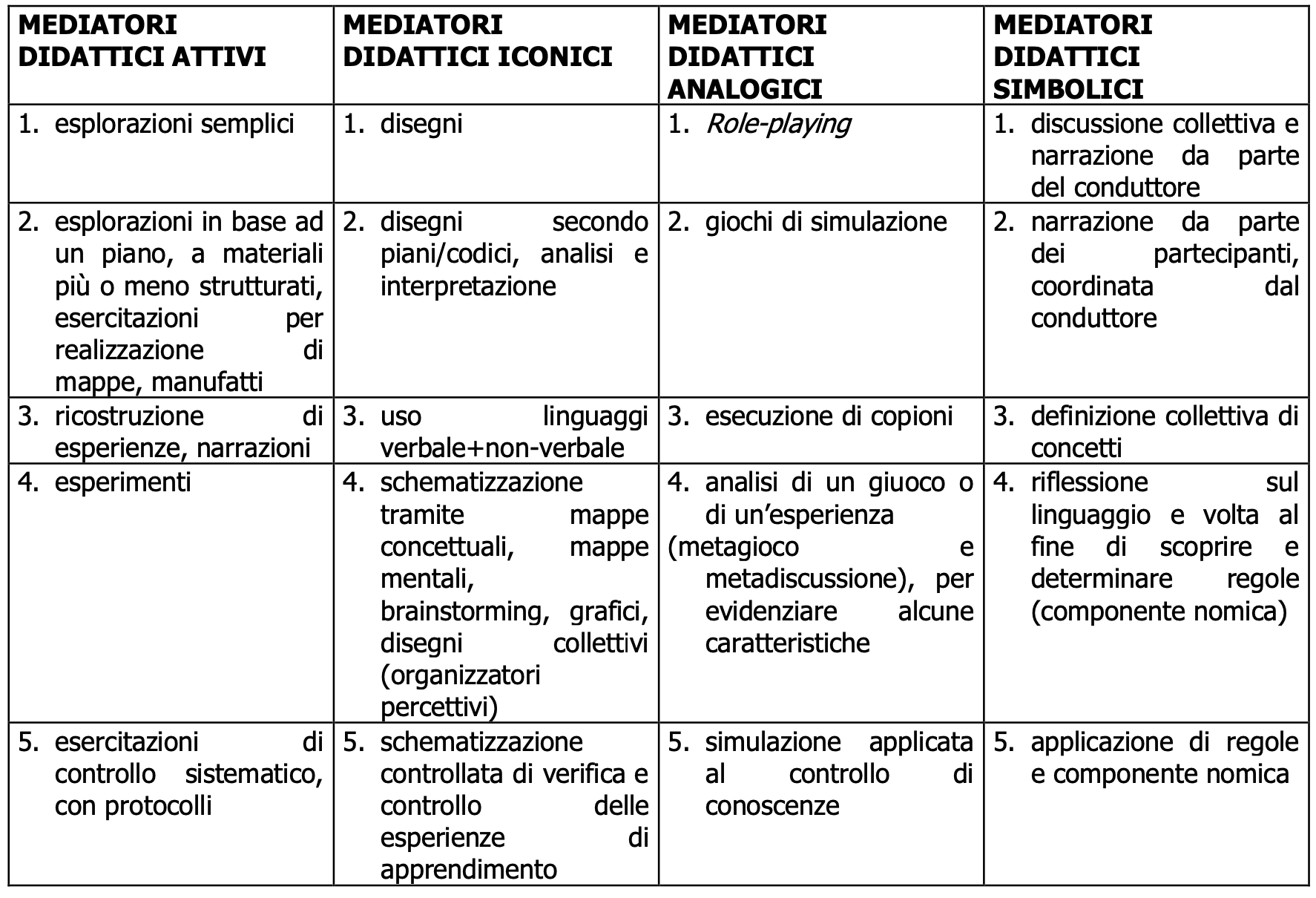

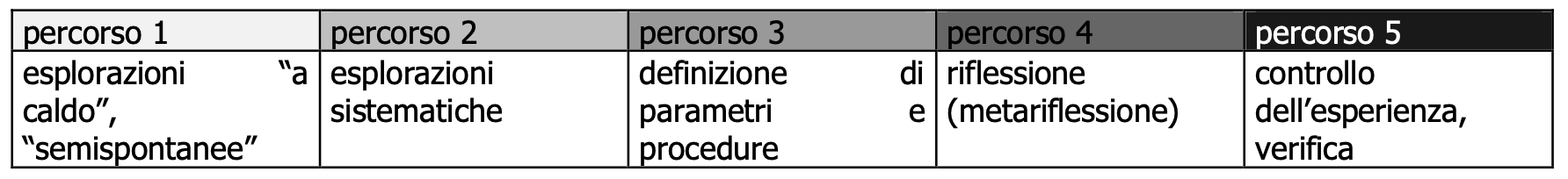

SCHEMA MEDIATORI DIDATTICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNITÀ DIDATTICHE IN E.A.

LEGENDA:

Nelle esperienze di educazione ambientale, i concetti di sistema e di ecosistema (o, per estensione, di ecosociosistema) sono usati per leggere non solo cosa sono ma anche come funzionano le relazioni ecologiche (fra organismi ed ambienti).

In questa logica, il soggetto viene reintrodotto come elemento attivo e partecipante delle osservazioni, ed il punto di vista dell’osservatore (colui che guarda) viene considerato centrale ed irrinunciabile. Non solo: la presenza stessa di un osservatore perturba la situazione di partenza. Osservare in maniera oggettiva costituisce dunque una illusione, dacché la realtà osservata è contrassegnata dai nostri processi proiettivi.

Un esempio classico è quello della costruzione di mappe mentali dei luoghi o di far esprimere le persone rispetto al significato di una stessa esperienza di osservazione.

L’osservazione (atto di chi guarda, e guarda ad esempio un territorio e le sue dinamiche) sembra prevedere:

- l’atto dell’interpretazione

- l’atto della valutazione

- l’atto della scelta e della decisione di che cosa privilegiare nell’osservazione

- l’atto dell’immersione dentro il contesto osservato, l’oggetto di indagine